星期五与佛瑞德-圆桌回忆

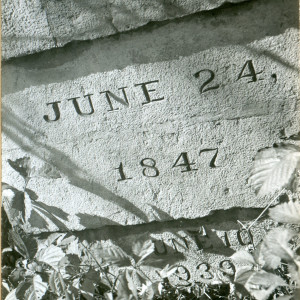

学生组织来来去去,许多都与他们的时代不同。19世纪末的曼陀林和班卓琴俱乐部th20世纪60年代的迷幻剂研究学生协会(STASH)和90年代中期的大麻俱乐部就是显著的例子。一个具有真正持久力的组织在经济衰退、内战和世界大战以及两次大流行病中幸存下来,甚至茁壮成长。成千上万的学生参与了这项研究,还有更多的学生在公共场所用餐时和在图书馆闲逛时对其内容表示尊敬、辱骂和讨论。我说的是“校园破布”,它在1853年开始了历史性的生活,当时是贝洛伊特学院月刊,然后更名为圆桌会议在1875年。值得注意的是,自那以后,它一直保持着这个绰号。许多年来,圆桌被称为美国第二古老的大学校报,然后,在另一份报纸证明并非如此后,成为第三古老的大学校报。我们不确定报纸的排名,但它是相当值得尊敬的。

1984年秋天,联合编辑梅勒妮·史密斯和我是最后一位圆桌编辑从学生会办公室(今天称为史密斯大楼)来管理报纸。早在1957年,学院就把旧体育馆改成了学生会,到1984年,那里已经出现了很多明显的磨损。的圆桌办公室和布置室位于北面,在“舞厅”的上方,“舞厅”曾用于跳舞和看电影。透过小小的窗户,我们凝视着皮尔逊大厅(pearson Hall)的装修,学生会的设施和功能将在新年后搬到新的杰弗里斯-伍德校园中心(Jeffris-Wood Campus Center)。的圆桌也会搬到那里,连同装订好的报纸档案和真正长期使用的“圆桌”,可惜几年后就消失了。

Round Table office - Fall 1984.

我试图写一篇尖锐的社论,而校园朋克乐队演奏着一曲听起来不太庄重的《上帝拯救女王》,把舞厅里住下的无数鸽子都震聋了。

在排版之夜,与一台不合作的打蜡机搏斗,这台打蜡机决定给我们的复制品和所有的手指两侧打蜡。

发现贝洛伊特这个词里缺了个" t "试图用一把X-acto刀和一团蜡做手术恢复它。然后,在印刷过程中,“t”变成了总统罗杰·赫尔(Roger Hull)的头像。

照片“筛选器”出现故障,尽管我们做出了勇敢的努力,但前两期的专题照片显示,岩石河上的浓雾在神秘的印度土堆上飘荡,清晰无比。

秋季的校园故事包括多个“新伯洛伊特计划”的提议,旨在“让杰出的伯洛伊特更加与众不同”。贝洛伊特宣布与中国复旦大学进行开创性的师生交流。新教授克林特·麦考恩(Clint McCown)建议出版贝洛伊特小说杂志,今天仍然很强劲。这支足球队度过了一个精彩的赛季,赢得了西北赛区的冠军。贝洛伊特的学生们在麦迪逊举行了“夺回黑夜”游行,赞助了一次政治诗歌朗诵,并参加了关于种族隔离和其他世界问题的讲座。我写了一部1969年黑人要求的历史,并随附了一篇社论《黑人要求发生了什么事?》,引起了一些激烈的校园讨论。像纽约时报和华盛顿邮报》贝洛伊特的圆桌支持沃尔特·蒙代尔担任总统!

一天晚上,一个虚无缥缈的声音从砖墙和紧闭的窗户里传出来。我往外看,几个穿着讲究的人在下面的停车场里转来转去,一脸困惑。我打开窗户,探出头来,一个女人看见了我,用强有力的声音问:“你能告诉我们田野之家在哪里吗?”我导演了他们,几个小时后,我跟着同一个女人唱的《王当嘟嘟》(Wang Dang Doodle)摇摆舞。这是一年一度的民谣和蓝调音乐节,她是芝加哥蓝调明星科科·泰勒。

还有更多的回忆——最后期限之夜,祈祷报纸所有的王牌记者都能把他们的故事写出来,把稿件送到报纸上贝洛伊特每日新闻由两姐妹帮她排字,她们似乎一分钟打了一千个字BDN在休息室,为那个学期的模仿版写最后一分钟的故事,包括一篇题为“Newsome发现稀有鸽子”的文章,关于我的朋友,舞厅居民,我称他们为“点头的Dullardophibius”

最后,我和贝洛派鬼魂的可怕经历。幸运的是,我活了下来,讲述了这个故事。

当时是学期末,凌晨2:30左右。我们有一个特别具有挑战性的布局,我是最后一个人在联盟。我锁上房门,艰难地走下陡峭的楼梯,来到舞厅,那里只有应急灯照明。当我走到另一边的时候,破旧的地板吱吱嘎嘎地响着。几只点头的杜鹃在它们的窝里沙沙作响,其中一只发出悲伤的呢喃,使我脖子后面的头发颤抖。我推开门,踮着脚尖走下楼梯,来到下一层。就在我的脚碰到通往小吃店的楼梯平台时,突然传来一阵呼啦声和闪烁的灯光,这时联邦自动点唱机亮了起来:

“抱着我,抱着我

直到你告诉我,告诉我,才让我走

我想知道什么,然后抱紧我,抱紧我

让我告诉你,我爱上你了……”

除了脱掉袜子外,我一动不动地站在那里。我透过窗户望向黑暗,除了桌椅的模糊轮廓和一台失恋的音乐机器的闪亮光环,什么也看不见。我认得这首歌,“抱我,刺激我,吻我”,梅尔·卡特在1965年的十大热门歌曲。

也许学生会的自动点唱机知道它的日子不多了,而且至少有一个博洛伊特人会长久记住它的请求。